呉市 歯医者、よしだ歯科 のブログページです。

あけましておめでとうございます。

昨年は大変お世話になりました。2024年もどうぞよろしくお願いいたします。

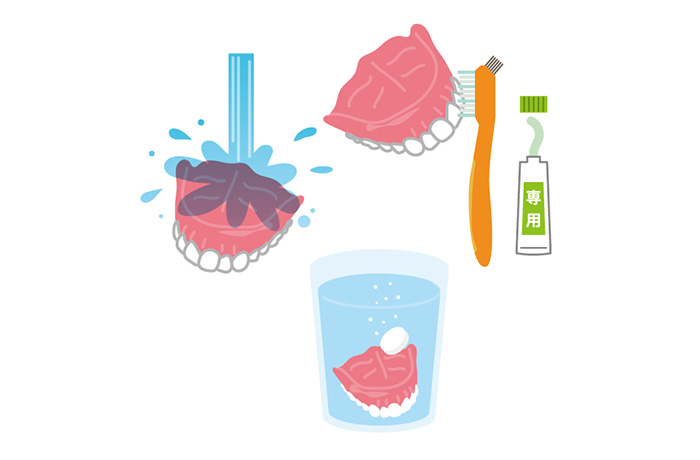

ところで、入れ歯を利用している方が使用している「入れ歯の洗浄剤」。皆さんは、どのような基準で選んでいますか?

ひとくくりに「入れ歯の洗浄剤」といっても、色々な種類があり、それぞれ特徴があります。今回は、入れ歯のお手入れについて解説いたします。

①過酸化水素系(水に入れると泡が出るもの)

・入れ歯に付着した食べカスや着色を取り除くのが得意。

・洗浄時間が短く済む。

・細菌の除去効果は期待できない。

・部分入れ歯のクラスプ(金具)が変色することがある。

②酵素系

・入れ歯に付着した食べカスや歯垢、細菌などを取り除くのが得意。

・脱臭効果がある。

・着色汚れの除去効果はあまりない。

③次亜塩素酸系

・強力な殺菌力がある。

・着色汚れの除去や入れ歯の人工歯の色を白く保つことが期待できる。

・部分入れ歯のクラスプ(金具)にダメージを与えることがある。

・長く漬け置くと変色を起こすことがある。

同じ「入れ歯」でも部分入れ歯と総入れ歯は使用している素材が異なります。

多くの場合、部分義歯はプラスチックと金属、総入れ歯はプラスチックでできています。使用している入れ歯に合わせて洗浄剤を選びましょう。

また、洗浄剤を使う前に必ず義歯ブラシで先に落とせる汚れは落としておき、洗浄剤への漬け置きのあとはしっかりすすぐことが大切です。

入れ歯に残った汚れや細菌で体に不調が出ることがあります。毎日のお手入れを正しくしっかり行いましょう。

ご自身の入れ歯に合うものがどれなのか迷うことがありましたら、お気軽にご相談くださいね。

ですが、外部からの着色でも、そのまま放置していると歯の内部に入り込んでいくので、

ですが、外部からの着色でも、そのまま放置していると歯の内部に入り込んでいくので、

また、大人になって味覚が変わることもあります。

また、大人になって味覚が変わることもあります。

歯はできれば「

歯はできれば「